《威士忌生产工艺与营销策略(第二版)》第四章

第4章:印度威士忌

Binod K. Maitin

摘要

印度的主要酒精饮料包括蒸馏烈酒、本地烈酒和啤酒。蒸馏烈酒类别包括威士忌、白兰地、朗姆酒、杜松子酒和伏特加,统称为印度制造外国烈酒(IMFL)。

关键词

酒精饮料 蒸馏烈酒 气相色谱特征 谷物 家庭使用测试 IMFL 印度威士忌 糖蜜 中性酒精 感官

印度酒精饮料的历史

印度的酒精消费可追溯至前吠陀时代,当时酒精饮料被称为som-ras或sura。前吠陀时期的哈拉帕文明曾提及用棕榈树生产棕榈酒(toddy),而在吠陀时代(公元前1500-700年),据印度神话记载,神和人类都大量饮用酒精饮料。som-ras(或soma)是神的饮品,而sura(一种啤酒)在普通民众中很受欢迎。酒精由花卉、谷物和水果制成,因其提神效果而被饮用,并作为阿育吠陀医学体系的组成部分。一些传统酒精饮料在现代印度仍然流行,例如用棕榈制成的棕榈酒(toddy),以及用腰果和椰子制成的芬尼酒(fenny)——后者在果阿(Goa)和喀拉拉邦(Kerala)等旅游胜地广受欢迎。另一种被称为马胡阿酒(mahua)的当地饮品,由马胡阿花(Madhuca latifolia)制成,源自印度中部的中央邦(Madhya Pradesh)。

多位作者已对全球酒精历史及饮酒习惯进行了更详细的阐述(Bennett等人,1998;Fernandes和Desai,2013;Hanson,1995;Maitin和Stephen,2004;SIRC,1998)。

印度酒精饮料市场

印度是仅次于中国和俄罗斯的全球第三大酒类市场。尽管印度传统上缺乏本土饮酒文化,但酒类在过去几十年中日益普及。这一增长的主要驱动因素包括城市化进程加快、有利的人口结构、社会对酒精消费的接受度提高、人均收入增长、更广泛的品牌种类曝光及可获得性,以及国产酒消费者向品牌烈酒的转变。创新的营销活动以及酒精潜在健康益处等理念的传播也推动了消费量的增加。近年来,印度酒精饮料市场在价值和销量方面均呈现强劲增长,并显现出健康的高端化迹象。该行业高度复杂,受地方和国家税收政策影响,且消费者偏好存在显著的区域差异。尽管如此,受消费增长推动,印度正成为全球烈酒行业的关键市场。

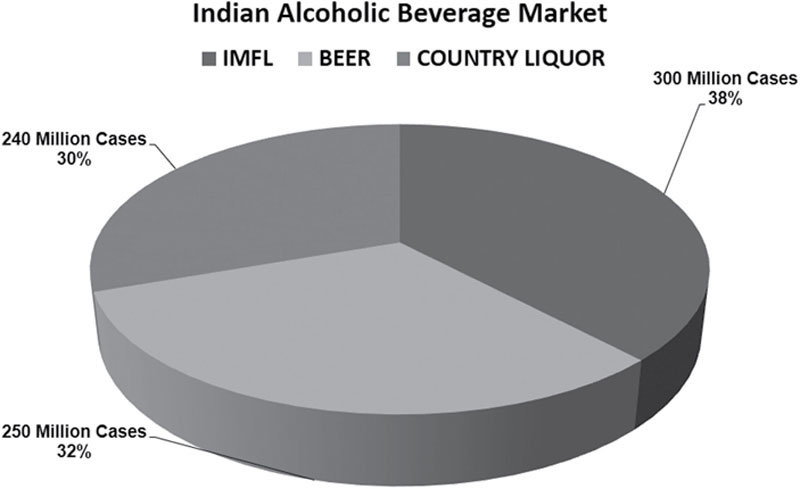

印度是全球最大的蒸馏烈酒生产国之一。印度的酒精饮料大致可分为蒸馏烈酒、国产烈酒和啤酒(图4.1)。葡萄酒的消费率相对较低,仅约1%。蒸馏烈酒板块的主要品类包括威士忌、白兰地、朗姆酒、杜松子酒和伏特加,统称为印度制造外国烈酒(IMFL)。近期出版的专著已充分解释了"IMFL"这一术语(Fernandes和Desai,2013)。IMFL和国产烈酒占酒精消费的绝大部分。目前,印度IMFL的年消费量约为3亿箱。国产酒也是大众市场产品,年产量约2.4亿箱(占印度饮料行业的30%以上)。啤酒年产量另达2.5亿箱。烈酒远比啤酒和葡萄酒受欢迎,占市场份额约70%(Fernandes,2013;Smith,2013)。

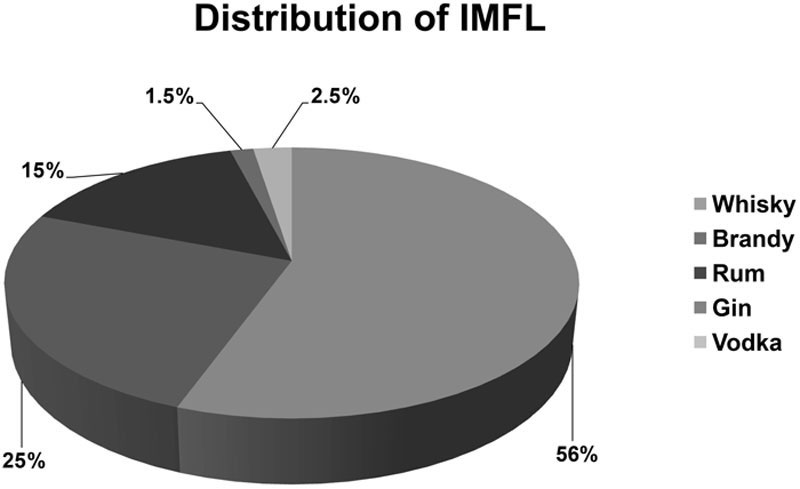

在IMFL板块中(图4.2),威士忌占主导地位,是目前最受欢迎的品类,这与西方任何主要市场截然不同。威士忌占年销售额的55%以上,即约1.7亿箱。其次是白兰地(销售额的25%,即约7600万箱)、朗姆酒(销售额的15%,即约4500万箱)、杜松子酒(销售额的1.5%,即约400万箱)和伏特加(销售额的2.5%,即约800万箱)(Anon,2011,2012)。

印度威士忌

威士忌作为印度最受欢迎的蒸馏酒精饮料,于19世纪英属印度时期引入印度。它在富裕的印度人中广受欢迎,印度也因此成为全球最大的威士忌市场之一。与其他国家一样,印度威士忌也有其独特传统。印度的威士忌酿造工艺与其他国家有所不同,传统上会与中性酒精(通常称为特级中性酒精,ENA)混合。由于印度甘蔗糖蜜资源丰富,ENA由甘蔗糖蜜生产,数十年来一直是印度酒精饮料最常用的基酒。这一工艺赋予了印度威士忌独特的身份,类似于苏格兰或其他国家的本地威士忌。

印度威士忌涵盖广泛的价格区间,以满足不同社会经济地位的消费者需求。经济型威士忌仅使用甘蔗糖蜜生产的ENA,并添加调味剂。另一端是单一麦芽威士忌,采用发酵工艺和壶式蒸馏器蒸馏,并在橡木桶中陈酿,类似于苏格兰酒厂的做法。中间细分市场是优质调和威士忌,含有不同比例的印度麦芽威士忌和苏格兰麦芽威士忌,以中性酒精为基酒,可添加或不添加调味剂。

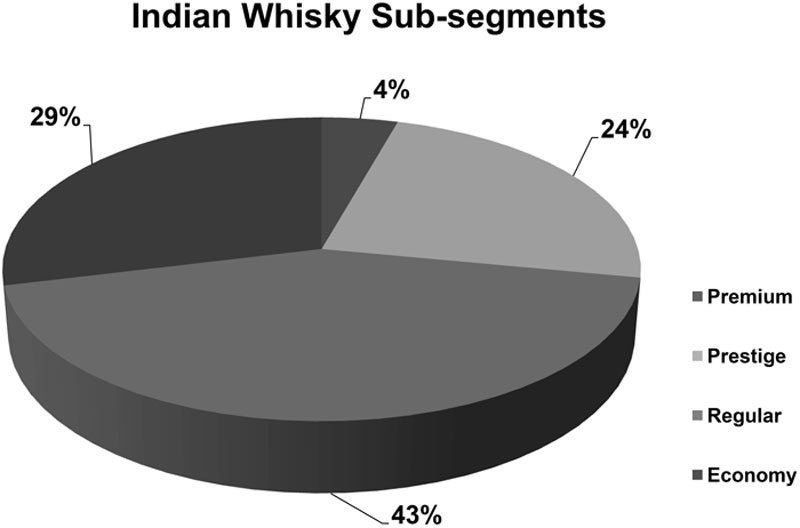

印度威士忌大致分为高端、精品、常规和经济型细分市场,如图4.3所示。其中,常规和经济型细分市场的威士忌占总销量的70%以上。尽管常规细分市场的增长已放缓,但精品和高端细分市场持续增长。

原料

威士忌被称为“生命之水”,但这一称呼并未具体说明其所用原料。不同国家关于威士忌的原料、成分、定义和法规各有不同,这些差异取决于原料的可获得性、使用的便利性、当地经济、法规和环境问题。苏格兰、美国、加拿大和爱尔兰的威士忌生产过程使用麦芽和几种其他谷物,如黑麦、大麦、玉米和小麦。尽管它们都使用谷物,但与苏格兰威士忌最初仅使用麦芽的概念相比,它们在不同程度上有所偏离。除大麦麦芽外的其他原料通常被采用,以方便生产更实惠的威士忌,与100%麦芽威士忌相比,后者往往价格较高。类似波本威士忌、加拿大和泰国威士忌使用与苏格兰威士忌不同的原料,印度威士忌使用各种原料也赢得了自己的一批爱好者(Lyons, 2003;Ralph, 2003;Teramoto等, 2000)。表4.1总结了不同国家生产威士忌的常用原料(Maitin和Stephen, 2004)。

| 国家 | 原料 |

|---|---|

| 苏格兰 | 大麦麦芽和谷物(小麦和玉米) |

| 爱尔兰 | 大麦麦芽和谷物(大麦、小麦、黑麦和玉米) |

| 美国 | 大麦麦芽、黑麦麦芽和谷物(大麦、小麦、玉米和黑麦) |

| 加拿大 | 大麦麦芽和谷物(大麦、小麦、玉米和黑麦) |

| 日本 | 大麦麦芽和谷物 |

| 泰国 | 大麦麦芽、糖蜜和谷物(大米) |

| 印度 | 大麦麦芽、糖蜜和谷物(玉米、大米、珍珠小米和高粱) |

表4.1 各国威士忌的原料

来源:改编自Maitin和Stephen(2004)。

传统上,印度混合麦芽威士忌(IMFL)产品,包括威士忌,仅基于从发酵糖蜜中蒸馏出的乙醇(ENA)。然而,许多优质的印度威士忌目前是用麦芽和其他谷物生产的,甚至包括一些受欢迎的单一麦芽品种,如McDowell’s、Amrut和Paul John。

对于印度威士忌来说,完全使用来自谷物的酒精并不是一个关键要求,因为从甘蔗糖蜜的柱式蒸馏中产生的中性酒精与从谷物中产生的中性酒精在同系物轮廓上没有明显的差异。两者都经过精馏以使其纯净且不含同系物。从两种基质中提取的印度威士忌在感官或化学上无法区分。因此,谷物基威士忌在消费者的香气和口感偏好方面并不提供任何优势。

鉴于粮食短缺,谷物用于饮用酒精的稀缺性是限制印度威士忌使用谷物的主要原因。印度糖蜜的丰富供应(目前约为1100万吨)因此被广泛用于酒精生产(约23亿升)。其中,约10亿升用于饮用酒精。剩余的13亿升用于工业、医疗和其他用途。尽管大麦、小麦、玉米、高粱、珍珠小米和高粱等谷物的产量很大(约2.5亿吨),但只有一小部分(125万吨)用于烈酒和啤酒生产,其余用于养活该国庞大的人口。详情见表4.2。

| 来源 | 总产量(百万吨) | 用于酒精生产(百万吨) | 酒精(百万升) | 总产量 | 饮用用途 |

|---|---|---|---|---|---|

| 糖蜜 | 10.80 | 10.26 | 2310 | 1060 | |

| 粮食 | 255 | 1.25a | 500 | 500 | |

| 总计 | 2810 | 1560 |

表4.2 酒精生产数据

注:a不包括用于大麦麦芽生产的160万吨大麦(2500万升麦芽威士忌)。

近年来,由于甘蔗作物的周期性,糖蜜的价格和供应波动,加上相关用户迫切的需求,迫使酒类公司采用谷物基酒精来满足对饮用酒精产品日益增长的需求。印度谷物产量的日益充足鼓励了IMFL行业在印度威士忌中生产并使用谷物酒精,无论是单独使用还是与糖蜜酒精交替使用。大多数IMFL制造商现在采用谷物酒精用于威士忌和白兰地,特别是在优质威士忌中。糖蜜基酒精现在主要用于较便宜的品牌和地方烈酒,除了用于工业用途和强制燃料混合外。使用谷物酒精使IMFL行业能够在国内和出口市场推出谷物衍生的印度威士忌。升级技术的可用性也促进了谷物酒精作为饮用酒精未来替代品的发展。

尽管谷物威士忌,如苏格兰威士忌,在更高的酒精强度下蒸馏,如印度的ENA,但它们并不中性,因此具有不同的同系物轮廓,与糖蜜衍生的精馏烈酒类似,含有酯类、乙醛、甲醇和异戊醇。

在这些烈酒的成熟过程中,预计其同系物的消耗不会显著改善。相反,在成熟过程中,来自橡木桶(桶)的额外木质素和芳香醛会渗透到威士忌中。在印度的热带气候下,从橡木中过度提取木质素会抑制所需的香气和口感特征。也许出于类似原因,与苏格兰威士忌不同,美国威士忌也在其混合产品中使用未陈年的中性谷物。

对于印度威士忌来说,与麦芽和谷物威士忌相比,从甘蔗中提取的纯ENA,几乎不含同系物(如伏特加),是更受欢迎的基础。印度消费者不喜欢美国和加拿大威士忌,因为这些威士忌含有高水平的同系物和木质特征。同样,在国内市场,根据传统苏格兰工艺在印度生产的单一麦芽威士忌与基于ENA的轻质威士忌相比,未能获得足够的消费者认可。

印度威士忌生产

中性酒精由糖蜜通过塔式蒸馏法生产,这一过程与全球各地的生产工艺相似。如前所述,麦芽威士忌则完全由大麦麦芽制成,需经过发酵、壶式蒸馏以及在橡木桶中陈酿等工序,与苏格兰威士忌酒厂的酿造工艺类似。

印度威士忌以糖蜜或谷物中性酒精为基底,再与印度产或进口的苏格兰麦芽威士忌按不同比例调配而成,具体比例取决于威士忌的档次定位。高端威士忌麦芽含量最高,通常不添加风味剂;而经济型威士忌不含麦芽,其威士忌风味主要通过添加微量食用级风味剂来实现。威士忌的色泽通过添加可溶于酒精的焦糖进行调整,酒精度统一调整为42.8% ABV(酒精体积分数)。所有原料及最终产品均需经过感官和化学质量评估。

威士忌的风味剖析

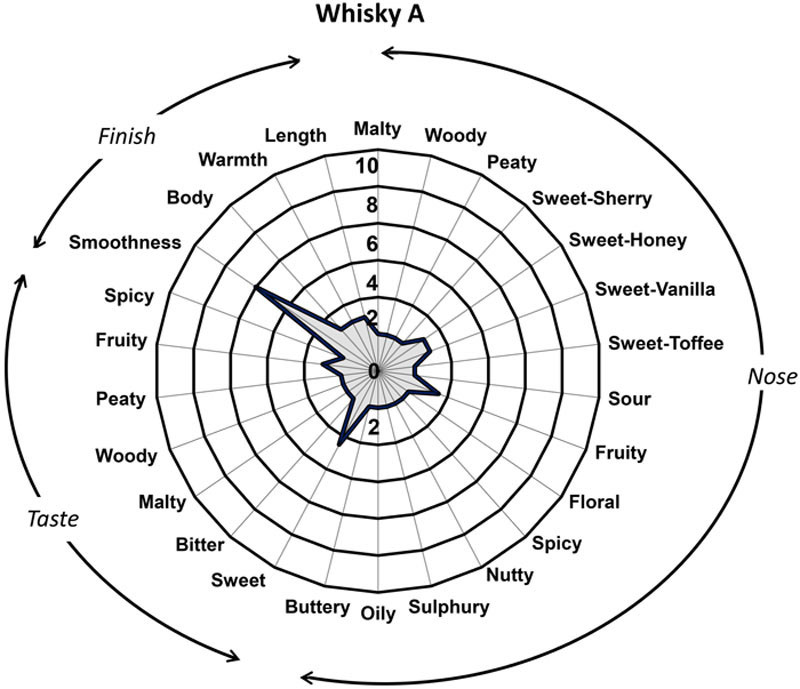

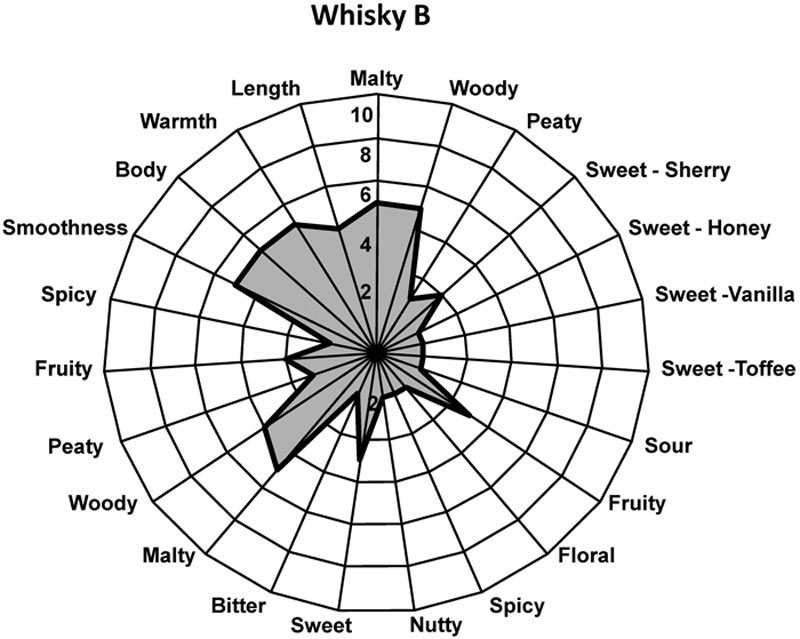

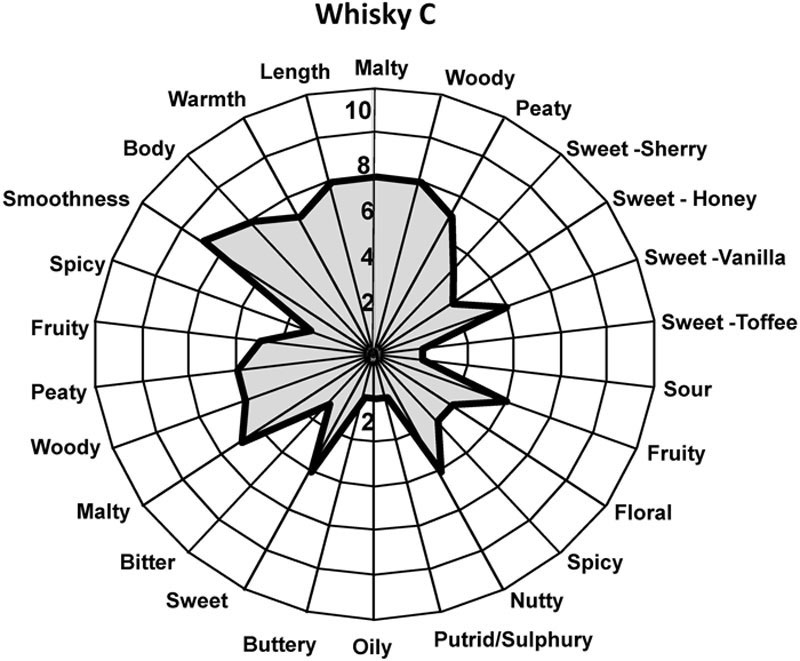

梅廷和斯蒂芬(2004)曾探讨过三种印度威士忌(经济型、优质型和单一麦芽型)的风味特征。近期针对三种威士忌的味觉和香气属性开展了类似评估:经济型印度威士忌(A)、苏格兰调和威士忌(B)和优质印度调和威士忌(C)。观察结果与先前报告相似,其风味特征如图 4.4 所示。

苏格兰调和威士忌与优质印度调和威士忌均展现出浓郁的香气和口感特征,麦芽香和木香的香气与口感水平相当,酒体饱满,口感顺滑,余味悠长。优质印度调和威士忌还带有显著的泥煤香气。

经济型印度威士忌的特征与前两者截然不同,酒体单薄 —— 因其不含任何麦芽,故无麦芽或木质风味属性。仅能观察到由添加风味剂带来的果香、甜味和香草味,但该威士忌被认为口感顺滑。

印度饮酒模式

饮酒习惯在不同国家和人群中存在显著差异。在印度,饮酒方式因社会经济阶层和消费者群体而异。具体特征如下:

饮酒时间与搭配

大多数印度人通常在晚上晚餐前饮酒,并搭配辛辣小吃。这些小吃往往会掩盖饮品的真实味道。

饮用方式

消费者通常将威士忌与大量苏打水、水或两者混合,加冰或不加冰饮用。这种饮用方式会显著稀释威士忌的味道,削弱优质产品的感官品质。

饮酒节奏

饮酒时间往往较短,有时不到 30 分钟,快速饮酒或 “牛饮” 的情况非常普遍。对于刚达到法定饮酒年龄的新消费者,饮酒和醉酒的过程比 “为享受而饮” 更受重视(引用文献:Bennett 等,1998;Girish 等,2010;Maitin 和 Stephen,2004)。

印度威士忌的全球排名

印度是世界上最大的威士忌市场。2013 年按销量排名的全球前十威士忌品牌中,表 4.3 列出的印度威士忌占据了八席(Zwiebach, 2013a; Drinks International, 2013)。

| 威士忌品牌 | 2012年销量 |

|---|---|

| McDowell’s No.1 | 1950 万箱(每箱 9 升) |

| Officer’s Choice | 1810 万箱(每箱 9 升) |

| Bagpiper | 1410 万箱(每箱 9 升) |

| Royal Stag | 1400 万箱(每箱 9 升) |

| Old Tavern | 1160 万箱(每箱 9 升) |

| Original Choice | 1090 万箱(每箱 9 升) |

| Imperial Blue | 880 万箱(每箱 9 升) |

| Hayward’s | 710 万箱(每箱 9 升) |

表 4.3 印度前八大威士忌品牌(2012 年销量)

数据来源:Zwiebach, 2013a; Drinks International, 2013

市场增长与全球排名分析

增长品牌表现

在全球前 100 大烈酒品牌的 15 个增长最快品牌中:

9 个为威士忌,其中 7 个是印度威士忌,排名分别为第 3、4、7、8、10、13 和 15 位,总销量达 6020 万箱。

另外两个威士忌品牌为苏格兰(第 12 位,260 万箱)和日本(第 14 位,280 万箱)。

在 31 个顶级威士忌品牌中,印度威士忌占据 14 席,销量达 1.266 亿箱,占总销量 2.138 亿箱的 59.2%(Zwiebach, 2013b, c)。

全球品牌分布

《Drinks International》2013 年《百万富翁俱乐部》榜单中:

176 个烈酒品牌包含 50 个威士忌品牌,其中:

-

苏格兰调和威士忌:19 个

-

印度威士忌:17 个

-

美国威士忌:6 个

-

加拿大威士忌:5 个

-

日本威士忌:2 个

-

爱尔兰威士忌:1 个

唯一上榜的苏格兰单一麦芽威士忌也位列其中(Drinks International, 2013)。

术语说明:

销量单位 “9-litre cases” 译为 “箱(每箱 9 升)”,为酒类行业标准统计单位。

品牌名称保留英文原名,确保国际品牌识别度(如 McDowell’s No.1、Royal Stag 等)。

致谢

作者谨此感谢联合烈酒有限公司(USL)允许撰写本章内容,并感谢 USL 技术中心团队的贡献。同时也衷心感谢本综述中引用文献的作者们。

参考文献

- Anon., 2011. 联合烈酒有限公司. ICRA 股票研究服务,9 月 20 日,第 4 页 (http://www.icra.in/files/pdf/2011-September-Uniteds.pdf).

- Anon., 2012. Sector report: Indian alcohol industry. MSFL Research, November 7, p. 7.

- Bennett LA, Campillo C, Chandrashekar CR, Gureje O. Alcoholic beverage consumption in India, Mexico, and Nigeria: a cross-cultural comparison. Alcohol Health & Research World. 1998;22:243–252.

- Drinks International. The Millionaires’ Club. West Sussex, U.K: Drinks International; 2013:(http://www.drinksint.com/files/The_Millionaires_Club_2013.pdf).

- Edenberg HJ. The genetics of alcohol metabolism: role of alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase variants. Alcohol Research & Health. 2007;30:5–13.

- Fernandes V. Indian whisky market rules the world. Ambrosia. 2013;21(6):26–28.

- Fernandes V, Desai T. Cheers: The Indian Alcobev Industry Era. Mumbai: Special Audience Publications; 2013:pp. 13–51.

- Girish N, Kavita R, Gururaj G, Benegal V. Alcohol use and implications for public health: patterns of use in four communities. Indian Journal of Community Medicine. 2010;35(2):238–244.

- Hanson DJ. History of Alcohol and Drinking Around the World. Potsdam: State University of New York; 1995:(http://www2.potsdam.edu/hansondj/Controversies/1114796842.html).

- Lyons TP. Production of Scotch and Irish whiskies: their history and evolution. In: Jacques KA, Lyons TP, Kelsall DR, eds. The Alcohol Textbook. 4th ed. Nottingham, U.K: Nottingham University Press; 2003:193–222.

- Maitin BK, Stephen SN. Indian whisky: an overview. In: Bryce JH, Stewart GG, eds. Distilled Spirits Traditions and Innovation. Nottingham, U.K: Nottingham University Press; 2004:149–154.

- Ralph R. Production of American whiskies: bourbon, corn, rye and Tennessee. In: Jacques KA, Lyons TP, Kelsall DR, eds. The Alcohol Textbook. 4th ed. Nottingham, U.K: Nottingham University Press; 2003:275–285.

- SIRC Social and Cultural Aspects of Drinking: A Report to the European Commission. Oxford, U.K: Social Issues Research Centre; 1998:(http://www.sirc.org/publik/social_drinking.pdf).

- Smith, A., 2013. Spirits Review - India sees premium end growth. IWSR Magazine, June, pp. 33–34.

- Suddendorf RF. Research on alcohol metabolism among Asians and its implications for understanding causes of alcoholism. Public Health Reports. 1989;104:615–620.

- Swift R, Davidson D. Alcohol hangover: mechanisms and mediators. Alcohol Health & Research World. 1998;22:54–60.

- Teramoto Y, Kanlayakrit W, Khanongnuch C, Techapun C, Utama-ang N, Sriwattana S, Chavanich S. Alcoholic beverages in Thailand. Ferment. 2000;13:57–61.

- Zwiebach, P., 2013a. Shanken’s Impact Newsletter, World’s Top 100 Spirits Brands (Premium and Non–Premium), 43 (3 & 4), 26–27.

- Zwiebach, P., 2013b. Shanken’s Impact Newsletter, Top 15 Growth Brands within The World’s Top 100 Spirits Brands, 43 (3 & 4), 22.

- Zwiebach, P., 2013c. Shanken’s Impact Newsletter, Top 100 Distilled Spirits Brands Worldwide by Category/Type, 43 (3 & 4), 24.